在人际关系中,我们最害怕的莫过于霸凌现象。然而,像新闻和电影里那样充满恶意的暴力关系,毕竟是少数(否则也不可能上新闻,或被拍成电影了)。大多数人的日子是平淡无奇的:大人工作、孩子上学,结交几位好友,按部就班地生活。

然而,平凡的生活并不意味着没有挑战。在人群中,总有些人看起来更外向、更自信、更容易成为小团体中的意见领袖。当他们的意见和你的意见不一致时,你能有勇气说“不”吗?

这就是绘本《小心灵的好消息:哈乐站哪边》的故事所描绘的挑战。

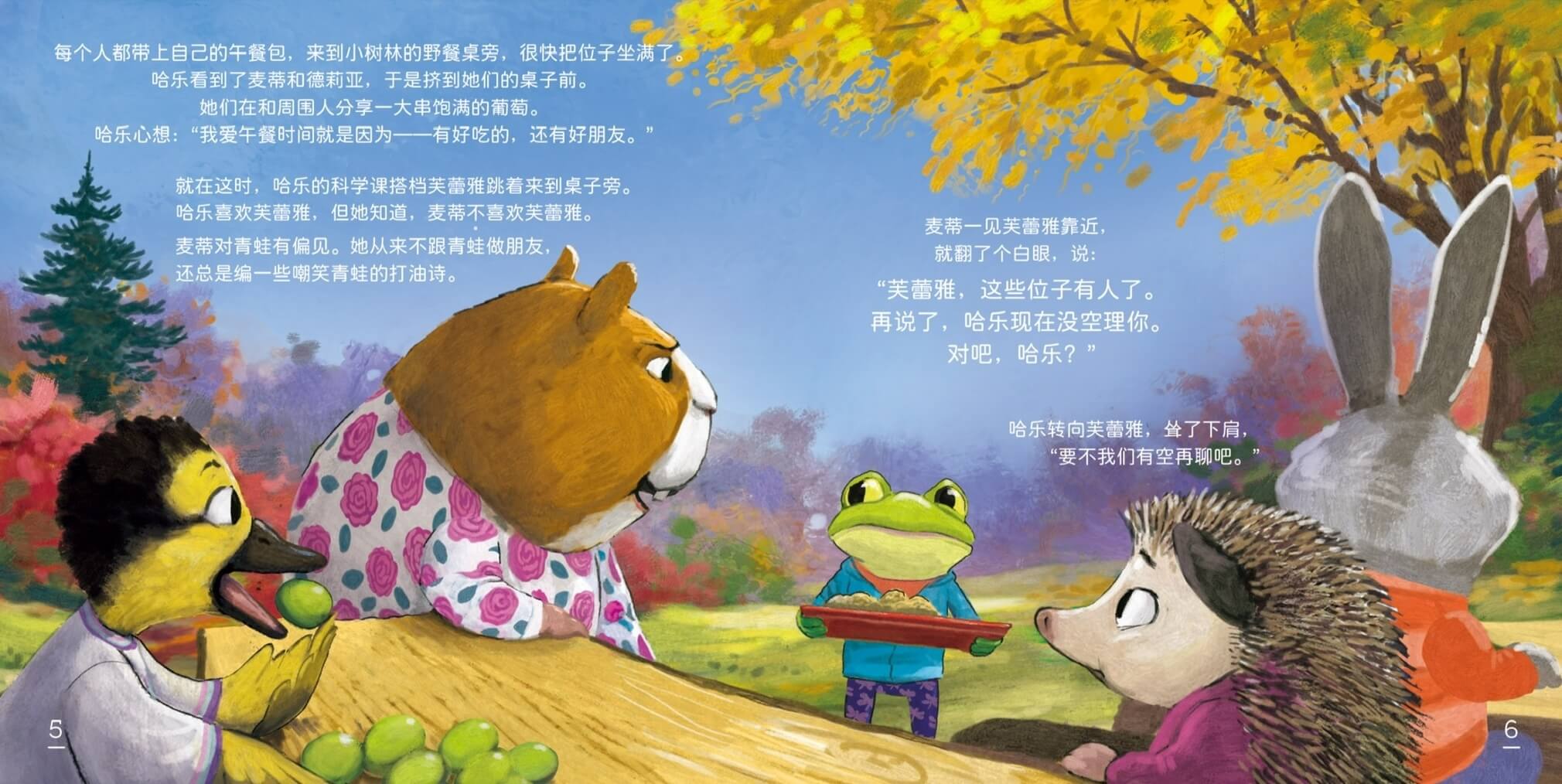

小刺猬哈乐是个性格平和、快乐的小女孩,她和班上的几位同学关系不错,包括小鸭子德莉亚、小青蛙芙蕾雅,还有麦蒂——我想她大概是一只体型偏大的豚鼠吧。可是,麦蒂不喜欢青蛙,她对所有青蛙都有偏见。

显然,在这个小圈子里,麦蒂是她们的意见领袖。她的体型最大,声音也最大。她自信满满,甚至到了不顾别人看法的程度——她会公然取笑青蛙芙蕾雅。

哈乐的性格显然和麦蒂很不一样。或许正是麦蒂的那种自信吸引了哈乐,使她们成为朋友,但是当麦蒂拉着哈乐在背后取笑芙蕾雅的时候,哈乐没能勇敢地拒绝,反而附和了麦蒂。

看到这里,作为一个东亚小孩,我在这本北美文化中创作的绘本里,狠狠共情了。

我可以理解哈乐为什么不敢在麦蒂面前维护芙蕾雅。对她来说,麦蒂在团体中的存在感太强了,这种存在感带来了某种权力。麦蒂就像我小时候遇到的那些班长或学霸,也像我长大后遇到的老师或领导。当你和这样看起来自信、权威、散发着光芒的人在一起,你会忍不住想认同TA,好让TA认同你。即使TA说的话是错的,你都会忍不住想,会不会是自己有问题?

感恩的是,在绘本中,有一位看起来十分睿智的猫头鹰老师,他发现了哈乐的困境。他和蔼地询问哈乐内心真实的想法,也让哈乐的爸爸妈妈一起来帮助哈乐。

爸爸妈妈看出,哈乐的问题在于她内心对麦蒂的惧怕。“惧怕”本身在圣经中并不一定是坏事,它意味着我们对一个人的看法打心眼里在意,因为在意,所以不愿意得罪他。圣经呼吁我们“惧怕”神,也就是敬畏神;但当我们看重人过于看重神的时候,我们就变得“惧怕”人了。

哈乐的爸爸妈妈给了她这样的洞见,而猫头鹰老师则教会她勇气的来源:一切能力、慈爱都来自于创造主,他创造了我们看到的一切,也必定看顾我们。神大有能力,也大有慈爱,他比麦蒂更大,比我们的朋友更大,比我们的领导更大,比一切权势更大。我们若认识到这一点时,就会有比困境更大的安全感,这样的安全感会让我们有勇气去对不合理的事说“不”。

哈乐最后是否战胜了她内心对人的惧怕呢?麦蒂是否意识到自己的问题了呢?我想结局就交给大家自己去阅读吧。关键是,透过这个小刺猬的故事,以及编辑保罗·区普(没错,就是那本《父母之道》的作者,有名的圣经辅导老师)在书中深入浅出的分析,我明白了一件事:当我很难对某个人说“不”的时候,就要仔细问问自己,是不是有“惧怕人”的问题?

无独有偶,我读完这本书之后不久,恰逢一位学生倾诉自己遇到的烦心事:她的宿舍有六个人,而她也总是尽力和舍友和睦相处——这一部分是来自她作为基督徒的价值观,另一部分是来自她的个性。但是,这样的努力有时却失去了健康的界限。有一次,她买了几份小吃回宿舍,一位舍友对她说:“给我吃一份呗,你再去买就好了。”可是,她明明是准备给自己留一份的!却因为说不出拒绝的话,只好把自己那份给了舍友,内心陷入了内耗。

我听了她的倾诉,立刻想到《哈乐站哪边》这本书。我问她,为何不敢对朋友说“不”?并且分享了书中提到的经文:“惧怕人的,陷入网罗;唯有倚靠耶和华的,必得安稳。”(箴29:25)我们一起慢慢分析她的想法和过去发生的类似情况,她才意识到自己原来一直非常看重朋友的想法,以至于过于看重,超过了它们应有的地位。当神在她生命中的地位被取代时,这些朋友的看法、朋友之间的关系,反而成了她的网罗。交谈过后,我们开始明白该为什么认罪,也有了祷告的方向。我想她依然会是一个看重朋友的人,这是她最可爱的特质之一;但在这个过程里,她需要直面自己内心深处的不安全感,学会在神那里找到真正的安稳,好让她有勇气对朋友的过度索求说“不”。

至于我自己的孩子呢,我还在等他们慢慢长大,在不久的将来,等他们遇到同辈压力的那天,我就会拿出这本《哈乐站哪边》,和他们一起阅读并祷告。不过,在那之前,这本书至少已经帮助到了两个人:我自己,以及我的学生朋友。

保罗·区普( Paul David Tripp) 编 乔·霍克斯(Joe Hox) 绘

恩道出版社

Tips-推荐阅读方式:

平板设备、投屏到电视或投影仪

联系

客服